「F12FLY」わくわくを生むアート空間、若者が結ぶ東京と福島

東京の大学生と福島12市町村をつなぐ「F12FLYプロジェクト」

東京の暮らしは食料、エネルギー、人材と、常に地方に支えられてきた。特に福島県は、首都圏へ電力を供給する重要な地域だった。東日本大震災と原発事故から14年が経過した今、福島12市町村では若き起業家たちが独自の視点で新たな挑戦を始めている。従来の「支援される地方」ではなく、都市と新たな関係性を築きながら自らの力で未来を切り開く彼らの姿に、東京の大学生たちが注目した。

文京区関口の地域交流スペース「我楽田工房」を拠点に始まった「F12FLYプロジェクト」。文京区内で学ぶ大学生が編集長となり、学生記者たちが福島に移住した若手起業家たちを取材する。若者同士の対話から生まれる気づきと、東京と地方の新たな関係性の可能性を、全4回のシリーズで届ける。

(本記事はシリーズ第4回目)

図図倉庫の矢野さんと大学生

宇宙の始まりから福島の未来へ

「RPGの主人公になったような気分なんです」

福島県飯舘村の倉庫で、東京芸術大学出身の矢野淳さんは目を輝かせながらそう語る。原発事故から14年。この地で矢野さんが2022年から運営する「図図倉庫(ズットソウコ)」は、宇宙の始まりから放射線の歴史、そして福島の未来までを旅するように紹介するアート展示や、ワサビの屋内栽培の研究コーナー、コワーキングスペース、カフェなどから成る不思議な空間だ。

「自分が動くと風景が変わる。一歩踏み出すだけで何かが生まれる。それって都会ではなかなか味わえない感覚なんです」

矢野さんのわくわくする姿を見ていると、私たち自身も飯舘村に足を運びたくなる。

矢野さんが創る空間と活動を、学生記者である筆者が取材した。

図図倉庫を案内する矢野さん

東京から飯舘村へ――偶然から始まった心躍る冒険

「私は東京の阿佐ヶ谷で生まれ育って、20年くらい暮らしていた都会っ子なんです」と矢野さんは笑う。2011(平成23)年の原発事故が起きた時、彼女はまだ中学3年生。最初は父親のNPO活動を手伝うために渋々通い始めた飯舘村だった。

「最初は正直、『お小遣いもらえるから』という気持ちでした」と矢野さんは照れくさそうに語る。図を描いたり、ポスターを作ったり。何気ない手伝いから始まった村との関わり。

しかし、訪問を重ねるうちに、矢野さんの目に映る景色が変わり始めた。

「自分の目で見て、肌で感じるうちに、『ここって本当に面白い場所だ』と心から思うようになったんです。それからは自分から『行きたい』と思うようになりました」

大学で建築を学ぶ傍ら、休日になると電車とバスを乗り継いで村に向かう日々。都会では感じられない「小さな社会」の魅力に、矢野さんはどんどん引き込まれていった。

「東京にいると政治も『自分の一票が何になるんだろう』って思うじゃないですか。でもここでは違うんです。自分の一票で本当に村長が変わる。自分の行動が村の風景を変える。その手応えに、ぞくぞくするんです」

図図倉庫内にあるカフェ

わくわくの源泉――宇宙から見た100年の物語

矢野さんが最も生き生きとするのは、さまざまな分野の人々をつなぐ瞬間だ。

「科学者と農家さんが初めて会話を始めたとき、互いの目が輝くんです。『こんな見方があったのか』って。その瞬間に立ち会えることが、私にとって最高のわくわく体験なんです」と矢野さんは笑顔で語る。

ある日、東京から訪れた大学生が土壌の分析結果を村の高齢の農家に説明していた。複雑な数値の羅列に、最初は戸惑っていた農家の人。しかし、学生が土の中の微生物の話を始めると、「あぁ、それなら私も感じてるよ」と会話が弾み始めた。

「そうやって異なる世界がつながる瞬間を見るのが、たまらなく楽しいんです」

矢野さんがもう一つ魅了されているのは、村の人々の時間感覚だ。

「ここでは自然に100年後の土作りの話をするんです。『この木は100年後に大きくなって材料に使えるんだ』って。都会では考えられないような長い時間軸で物事を考える。その視点に触れると、自分の見ている世界の広さが変わる感覚がするんです」

そして、矢野さんはその視点をさらに広げている。「図図倉庫」では宇宙の始まりから放射線を考える展示や、生物多様性と人間の関係を探るさまざまな取り組みがある。

「世界の解像度が上がると、普段見ている風景も違って見えるんです。この木々はどうやってここに来たのか? このコンクリートの成分は? その素材はどこから来たの? と考え始めると、世界が驚きでいっぱいになるんです」

矢野さんの言葉から、大きなことをするのが一番ではないと学んだ。身近な世界の解像度を上げ、アンテナを張り、つながりから新たなもの大切なものを生み出していく生き方をかっこいいと感じた。

図図倉庫内にある模型

創作の熱狂――手を動かす喜び

矢野さんが何よりも楽しそうに語るのは、無心で作業に没頭している時の感覚だ。

「ひたすら手を動かしているときは、まるでゲームの中にいるような感覚なんです」と目を輝かせる。「困っているときに『この人に聞けば突破できる』『ここに行けばこういう人がいる』と情報を集め、実際に現地に行って交渉し、動き出す」

例えば、村の古い納屋を改装して展示スペースを作るとき。電気工事の知識がなかった矢野さんは、地元の電気店の人に教わりながら自分で配線を引いた。例えば、図図倉庫の改装をしていてたくさんの廃品が出たとき。そのまま捨てると費用もかさんでしまうと悩んでいた時、地域のおじさんからアドバイスを受け、金属や導線を手分けしてえり分け、近所の鉄くず業者に持ち込んだ。買い取り価格が日々推移する様子や、そこに資源が持ち込まれる様子はまさにゲームの世界。

「最初は『無理かも』と思ったんですが、『ここはこうするんだよ』と教えてもらいながら自分の手で形にしていく。それが終わったときの達成感といったら、まるでRPGでレベルアップした時のような高揚感なんです」

そして完成した展示スペースに村の人や東京から来た学生たちが集まり、新しい会話が生まれる。その様子を見るとき、矢野さんの顔には子どものような純粋な喜びが広がる。

「自分がやったことで人と人がつながる瞬間が見られる。それが本当に幸せなんです」

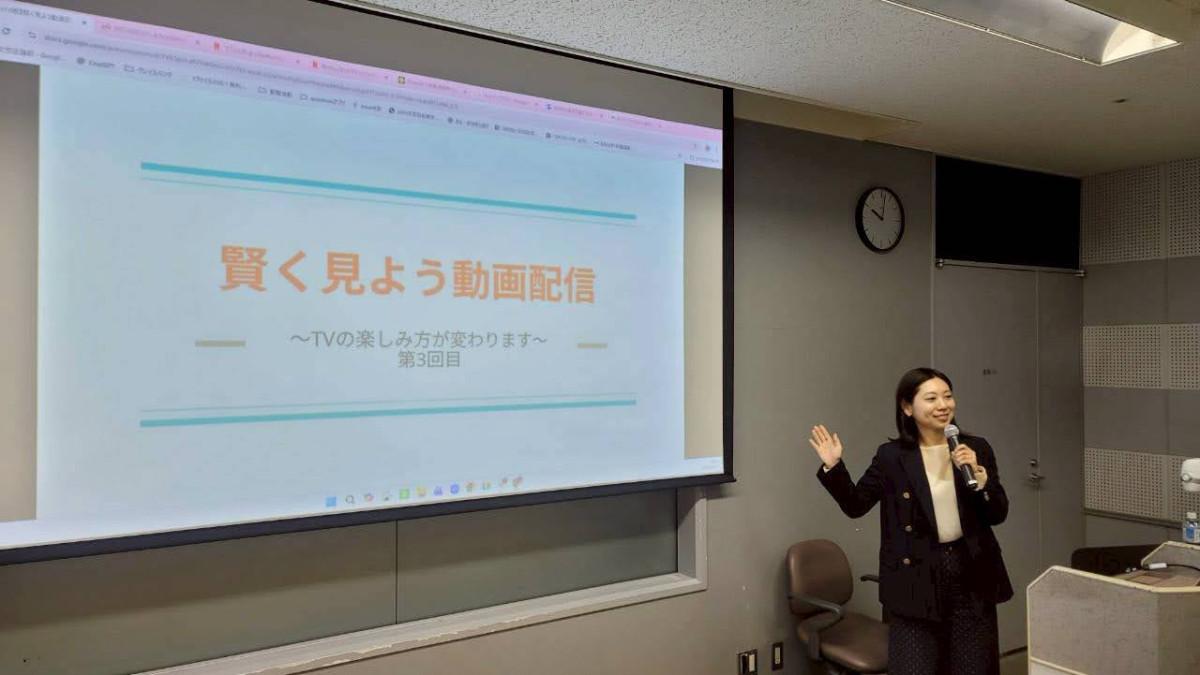

学生たちに活動を説明する矢野さん

学生たちの変化――わくわくが伝染する瞬間

矢野さんとプロジェクトに関わった学生たちも、大きな変化を経験している。

チームリーダーの学生は目を輝かせながらこう語る。「最初は正直、被災地支援という『お堅いボランティア』をイメージしていたんです。でも矢野さんの話を聞いて、全然違うことに気づきました」

「矢野さんが宇宙の話から放射線の話、そして飯舘村の未来まで一気につなげて話すとき、その目がキラキラしているんです。その姿を見て、『あ、これって本当に楽しいことなんだ』と感じました」

活動に参加して3カ月がたった今、学生たちは自ら企画を立て始めている。「福岡での展示に参加したいと思っていて、今は自分たちで土のバイキングのマニュアルも作っています。矢野さんがやっているような、異なる分野をつなぐことの面白さを自分たちも体験しています」

別の学生は実際に村を訪れた時の衝撃を語る。「教科書で勉強していた放射線や環境問題が、目の前で起きていることなんだと実感しました。それまでは『かわいそう』という印象で終わっていたんですが、矢野さんと歩きながら見る村の風景は、問題だけでなく可能性にあふれていました」

学生たちは口をそろえて言う。「来年度からは後輩たちも巻き込んで、卒業まで責任を持って活動を続けていきたいです。矢野さんのように、自分がわくわくすることで誰かに影響を与えられる人になりたい」

矢野さんと共に活動した内容はもちろん、矢野さんとの出会いが学生たちの価値観を広げ、さらにわくわくする主体的な生き方へと背中を押したのだ。

都内のマルシェで実施した土のバイキング「Zutto Soil」

自分ごとで踏み出す一歩――あなたにできること

矢野さんは、飯舘村での経験を通じて、地方と関わる姿勢についても考えを深めてきた。

「『地域のためになります』という言い方ではなく、『私がやりたいから、これやるんですけど、やり方が今分からなくて、手伝ってもらえませんか?』という姿勢が大切なんです」と矢野さんは語る。

「あくまで自分がわくわくすることを主体に考える。それが実は地域との良い関係を築く秘訣(ひけつ)なんだと思います」

筆者は、東京に住んでいる自分が「外側の人間」だということを気にしすぎるあまり、どのようなアクションを起こしていいのか分からずにいた。自分のわくわくすることを自分が好きになったその土地でチャレンジすること。周りの人に手伝ってもらうという姿勢。これらは未来先進地域福島12市町村と東京の学生との関わり方のヒントになるのではないか。

では、この記事を読んだあなたが、明日からできることは何だろう?

矢野さんは、こうアドバイスする。「まずは現地に足を運ぶこと。メディアを通して入ってくる情報には必ずフィルターがかかっています。自分の目で見て、耳で聞いて、手で触れることで初めて見えてくる真実があります」

「もし飯舘村に来られなくても、自分の住む地域で『これって面白いな』と思うことを探してみてください。家の近くの小さな畑、気になる古い建物、地元の祭り。そこに関わる人に話を聞いてみるだけで、新しい世界が広がります」

「そして何より、自分自身がわくわくすることを見つけること。それが他の人にも伝染していくんです」

矢野さんの「図図倉庫」は、毎週末に見学可能。事前に公式サイトで予約すれば、矢野さんの案内で宇宙の始まりから福島の未来までの旅を体験できる。東京でも定期的にワークショップやトークイベントを開いている。

矢野さんが運営するゲストハウス「風と土の家」

東京の大学生と福島12市町村(※)の若きキーパーソンたちが出合い、交流と実践を通して互いに学び合う試み。

本記事は、このプロジェクトを紹介する連載の第4回目である。

福島12市町村で新たな挑戦を続ける若者たちの姿を順次紹介していく。

※福島県12市町村とは、福島第一原子力発電所の事故により避難指示の対象となった南相馬市、田村市、川俣町、浪江町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村、双葉町、大熊町を指す。

取材の様子

【連載】

第1回:蒸留所から始まる挑戦・大島草太さん

第2回:キウイで町を盛り上げる・阿部翔太郎さん

第3回:花から醸す酒造り・渡邉優翔さん

第4回:わくわくを生むアート空間・矢野淳さん

【取材・執筆】

松尾ひなの(学生編集長)

お茶の水女子大学3年。教育を学びながら関係人口による地方創生にも関心を持つ。