【エシカル推進プロジェクト】摘果ミカンがビールに変わるまで 学生たちが造ったエシカルな一杯

江戸・徳川家の菩提(ぼだい)寺として知られる文京区小石川の「傳通院」(住所)で行われる夏祭り「文京思い出横丁」で、学生主体の「エシカル推進プロジェクト」が始動した。愛媛県の摘果ミカンを使ったクラフトビール「文京ミカンエール」を、学生が収穫から醸造・販売まで手がけた。本稿は、東大みかん愛好会・共同代表の近藤芳香(東京大学3年)がリポートする。

エシカルな祭りを目指して

「文京思い出横丁」は今年で4回目。来場者の増加とともに使い捨てごみの量が課題となる中、文京区のプラスチックごみ分別・リサイクル制度開始を契機に、祭りの実行委員会で「エシカル推進プロジェクト」が立ち上がった。再生プラスチックの学習体験や使い捨て食器の削減を目指すエシカルタンブラーなど6つの企画が進む中、東京と地方農村をつなぐ試みとして進められたのがエシカルな「クラフトビール」の開発だった。

それぞれの背景と出会い

エシカルビールチームは、東京農業大学農村調査部、東洋大学アウトドア系サークルINClover、東大みかん愛好会の学生で構成された。

それぞれに異なる背景がある。東農大・農村調査部はミカンの適地適作を調査・研究し、東洋大INクローバーはアウトドア活動を通じて地域との関わりを模索してきた。東大みかん愛好会はミカンを愛し、全国の産地とつながりを広げてきた。立場は違っても「地域を応援したい」「環境課題に挑戦したい」という思いは共通していた。

東大みかん愛好会でもこれまで摘果ミカンの活用を模索してきたが、商品として外部の人に届ける機会はなかった。今回の挑戦は、学生たちにとって自分たちの活動を社会につなげる初めての実験でもあった。

ビール造りの第一歩(7月31日)

祭りに向けた第一歩は、7月31日の朝早くに始まった。東洋大INCloverの4人が文京区関口にあるクラフトビール醸造所「カンパイ!ブルーイング」(関口1)に集合し、同醸造所代表の荒井祥郎さん指導の下、タンクの洗浄やホップの仕込みを体験。普段触れることのない醸造設備に緊張と興奮が入り交じった。

仕込みを手伝った鈴木義史さん(東洋大4年)は「貴重な経験なので、楽しみつつ、醸造の手伝いをしたいと思った。販売するだけではなく、製造にも携わることで、より大きな達成感を得られた」と話す。

愛媛での摘果作業(8月6日)

東農大・農村調査部と東大みかん愛好会のメンバーは、愛媛県西予市の「無茶々園」を訪れた。トンネルを抜け、曲がりくねった坂道を上り切ると、眼下に宇和海とミカン畑が広がる。その先の石垣に囲まれた急こう配の畑で摘果作業が始まった。

対象は直径4センチほどの小粒や傷の多い実。16時を過ぎても気温は高く、農家の日常的な重労働を思い知らされた。学生たちは汗を流しながら作業を続け、最終的に110キロを収穫し東京へ発送した。

田中香梅さん(東農大2年)は「ミカン園地は急傾斜で上を見上げても、周りを見渡しても石垣積みが広がっていて美しかった。普段の部活動では他の団体と関わる機会があまりないため、非常に新鮮な機会になった。今回の企画を通して新たな出会いや交流が深まり、人とのつながりの強さを感じた」と振り返る。

果汁搾りと「文京みかんエール」誕生(8月15~16日)

文京区関口にある地域交流スペース「我楽田工房」のキッチンで行われた搾汁作業には、20人近くの東洋大INCloverのメンバーを中心とする学生が参加。ビール醸造所の荒井さんの指導を受けながら、洗う人、切る人、搾る人、販売用の看板を作る人に分かれ、交代で作業した。

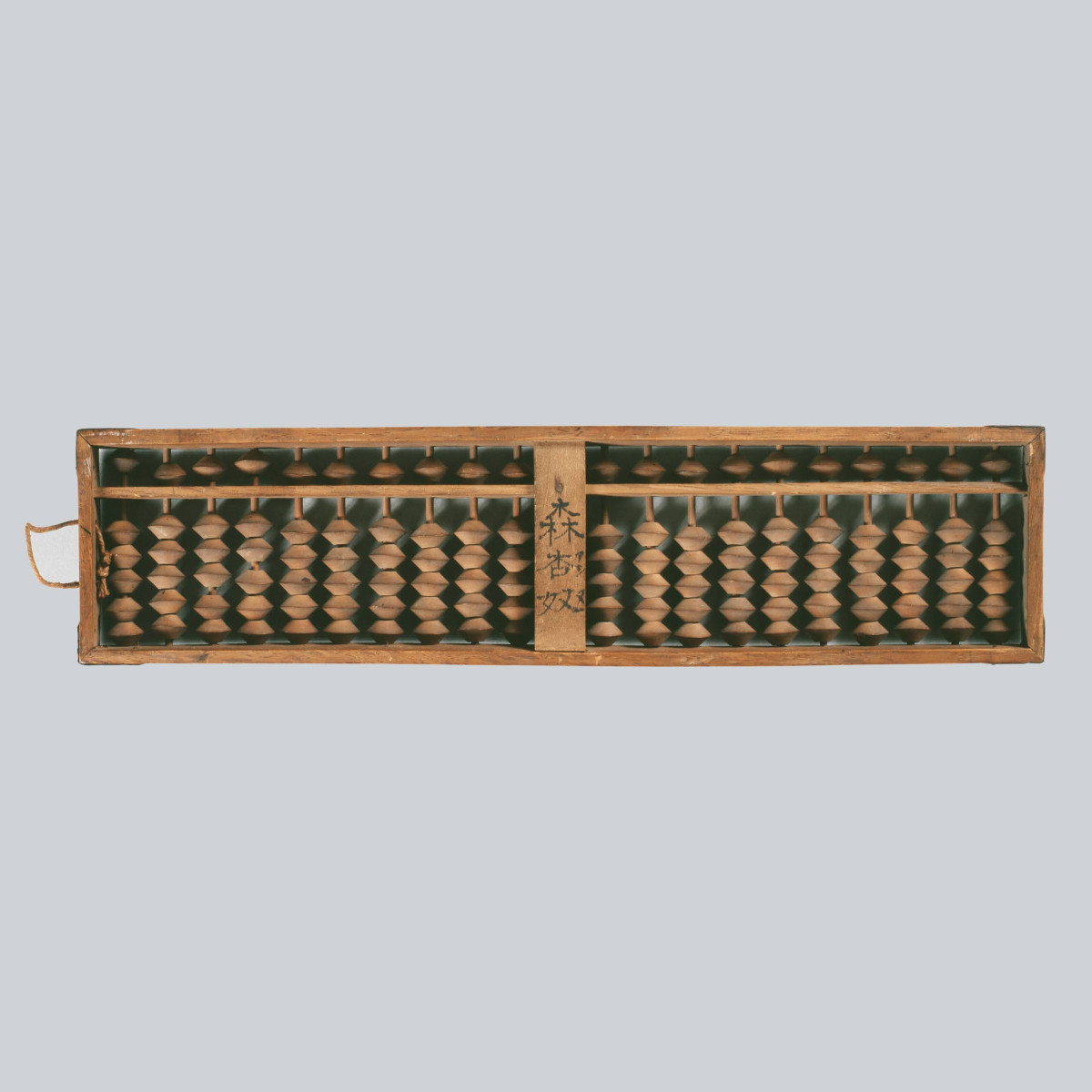

摘果ミカンは小さくて硬く、1個から搾れる果汁の量はほんの少し。2日間の奮闘でようやく110キロの摘果ミカンから約20リットルの果汁を集めた。この場で「文京みかんエール」の名前も誕生し、多くの人の手と思いが一つになった。

荒井さんは「学生がここまで関わって搾り出した果汁をどう生かすかが、自分に託された役割。ペールエールをベースに、爽やかでスッキリした味わいに仕上げ、この夏祭りでしか味わえない特別な一杯にしたい」と話す。

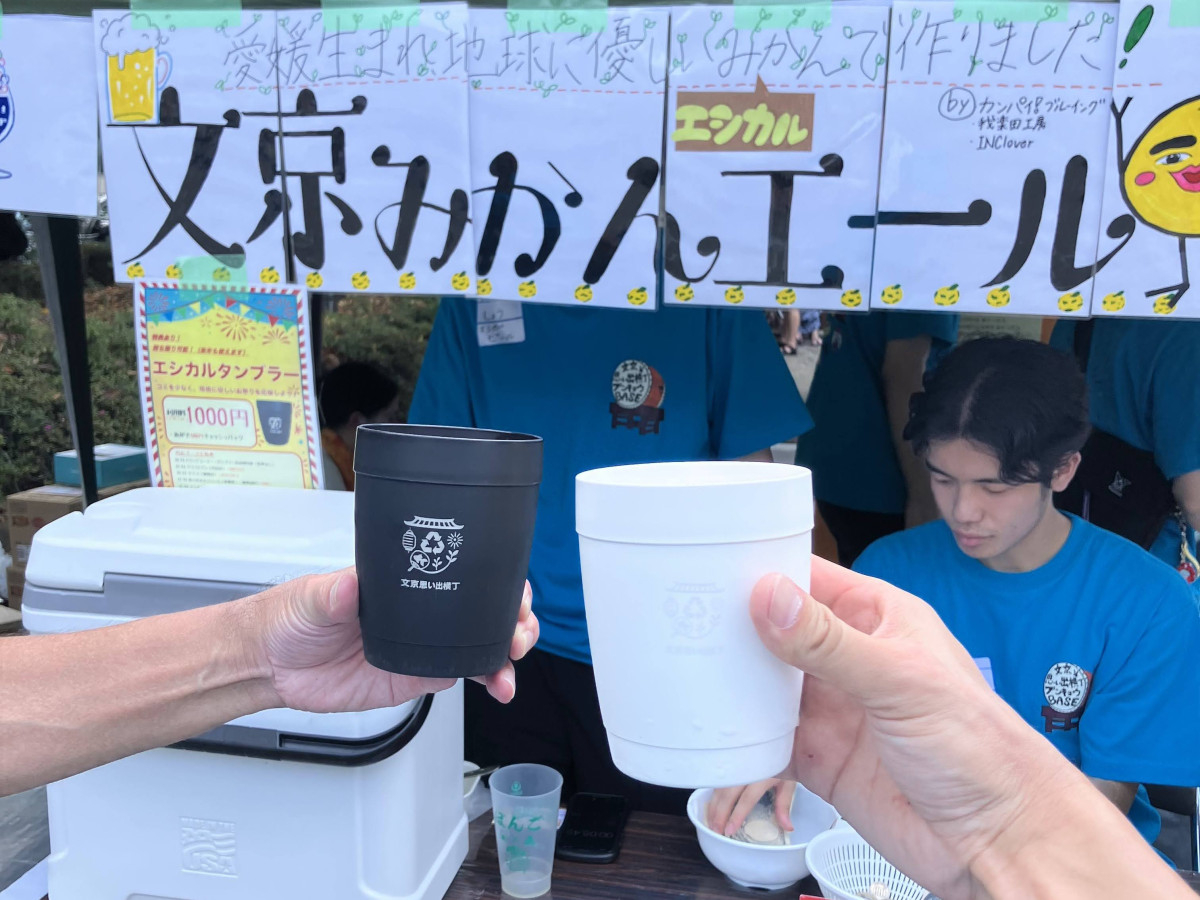

猛暑の中で迎えた祭り当日(8月24日)

傳通院での本番は37度を超える猛暑の一日。朝から多くの来場者が訪れ、会場は熱気と笑顔に包まれた。今回、学生たちが手がけた「文京みかんエール」と蛇口から注ぐミカンジュースは、愛媛県をPRするブースの中で販売された。愛媛のミカンを生かした2種類のドリンクは、地域の魅力を伝える象徴となった。

まず75リットルを用意し「文京みかんエール」を販売した東洋大学の学生からは、手応えを感じる声が相次いだ。田中翔さん(東洋大4年)は「お客さまの『おいしい』という感想が本当にうれしかった」と話し、鈴木義史さん(東洋大4年)は「エシカルクラフトビールの特徴をお客さまに伝え、趣旨に共感してもらえたことが励みになった」と振り返る。

一方、蛇口から注ぐミカンジュースを担当した東大みかん愛好会の對馬光汰さん(東大2年)は「最初に仕入れた70リットルがすぐに切れ、区内を駆け回って追加を探し、最終的に120リットルを販売した。小さな子どもから年配の方まで楽しんでくださり、人気を過小評価していた」と驚きを口にした。

菅原優希さん(日本女子大4年)は「猛暑でジュースはあっという間に売り切れたが、蛇口体験はファミリー層に大人気で、子どもの笑顔やその様子を写真に収める大人の姿にやりがいを感じた。この体験が夏祭りの思い出になり、愛媛県に興味を持ってもらえたらうれしい」と話す。

酷暑の中で奮闘した学生たちの努力も実り、この日、ビールもジュースも全て完売した。

摘果ミカンの新たな価値

完成したビールを口にした学生からは、新しい発見の声が相次いだ。

武重翔竜さん(東大4年)は「農園訪問の際に試食した摘果ミカンは酸味が強く、苦みもあって熟したミカンの方がおいしいと感じた。しかしビールに加えると、その酸味が苦みと調和し、すっきりと飲みやすくなった。特有の強い香りもビールに負けず存在感を放っていた」と振り返る。

田中翔さん(東洋大4年)は「苦み、酸味、甘みがちょうど良い味で飲み続けることができると感じた。アルコール度数も低く、普段ビール飲めない方にもお薦めできる一杯」と話す。

これまで「未熟で価値が低い」と思われがちだった摘果ミカンが、用途次第で大きな魅力を発揮する食材になり得ることを学生たちは実感。武重さんは「大規模に利用するには農薬や搾汁の手間など課題もあるが、少しずつでも活用が広がれば」とも語り、この試みが新しい循環の可能性を示すと確信した。

私たちが得た学びと未来へのつながり

これまで、みかん愛好会でも摘果ミカンの活用法を模索してきたが、外部のお客さまに提供する商品作りに関わる機会はほとんどなかった。今回の経験を通して、県や大学を超えたつながりが新しい発想を形にすることを実感した。学生の熱意に社会の知恵やネットワークが重なれば、実現の可能性は大きく広がる。

東大みかん愛好会は「全国の産地を応援する」というモットーを掲げる。ミカンの産地ではない東京を拠点に、北は佐渡島から南は鹿児島まで10を超える地域とつながりを持ち、産地間の架け橋を目指している。地球温暖化や後継者不足はどの産地にも共通の課題。地域内外の協力なくしては解決できない。

最後に、このプロジェクトを支えてくださった全ての方々に感謝を伝えたい。皆さんの力添えがあったからこそ、この挑戦は実現できた。小さな一歩かもしれないが、文京区から始まるこの動きが、未来を育てる大きな力になると信じている。

【取材・執筆】

近藤芳香(東大みかん愛好会・共同代表)

東京大学3年。ミカンと魚をこよなく愛する愛媛育ちの農学部生