【エシカル推進プロジェクト】プラスチックが「粘土」に見えた日 学生たちが挑んだ楽しい環境活動の形

江戸・徳川家の菩提(ぼだい)寺として知られる文京区小石川の「傳通院」で行われる夏祭り「文京思い出横丁」で、学生主体の「エシカル推進プロジェクト」が始動した。早稲田大学の学生環境NPO「環境ロドリゲス」は再生プラスチック体験ワークショップを開催。廃プラスチックから新しいアクセサリーを作る体験を通じて環境問題を身近に感じてもらった。本稿は、早稲田大学環境ロドリゲスのチェ・ジェフンがリポートする。

エシカルなお祭りを目指して

「文京思い出横丁」は今年で4回目。来場者の増加とともに使い捨てごみの量が課題となる中、文京区のプラスチックごみ分別・リサイクル制度開始を契機に、祭りの実行委員会で「エシカル推進プロジェクト」が立ち上がった。摘果ミカンを使ったクラフトビール、使い捨て食器の削減を目指すエシカルタンブラーなど6つの企画が進む中、私たちは「廃プラスチックを楽しい体験に変える」ことで環境問題への関心を高める取り組みを担当した。

「楽しくなければ、環境活動じゃない」

その中で、私たち早稲田大学の学生環境NPO「環境ロドリゲス」からは、プラスチックごみ再資源化をテーマとするPrecious Plastic Waseda(プレシャスプラスチック早稲田)チームが参加。プラスチック成形用金型を製造するMEISEI社と連携し、再生プラスチックのワークショップを実施した。

Precious Plastic Wasedaは、「廃プラスチックを資源に変える」ことを通じて、環境問題をもっと「身近で楽しく実感できるもの」にすることを目指している。

2024年10月、環境活動に「楽しさを感じにくい」という課題意識から、環境ロドリゲスのメンバーが立ち上げた。環境問題に関心を持ちながらも、規模の大きさや実感の乏しさから行動に移せない人は少なくない。そこで、プラスチックの「その後」を自分たちの手で変える体験を通じて、「リサイクルは楽しい」と感じられる場をつくろうと考えた。

現在は、学部や学年の垣根を越えた多様な学生が参加し、ものづくり・環境教育・デザインといった多方面から環境問題にアプローチしている。

キャンパスから始まる循環の仕組み

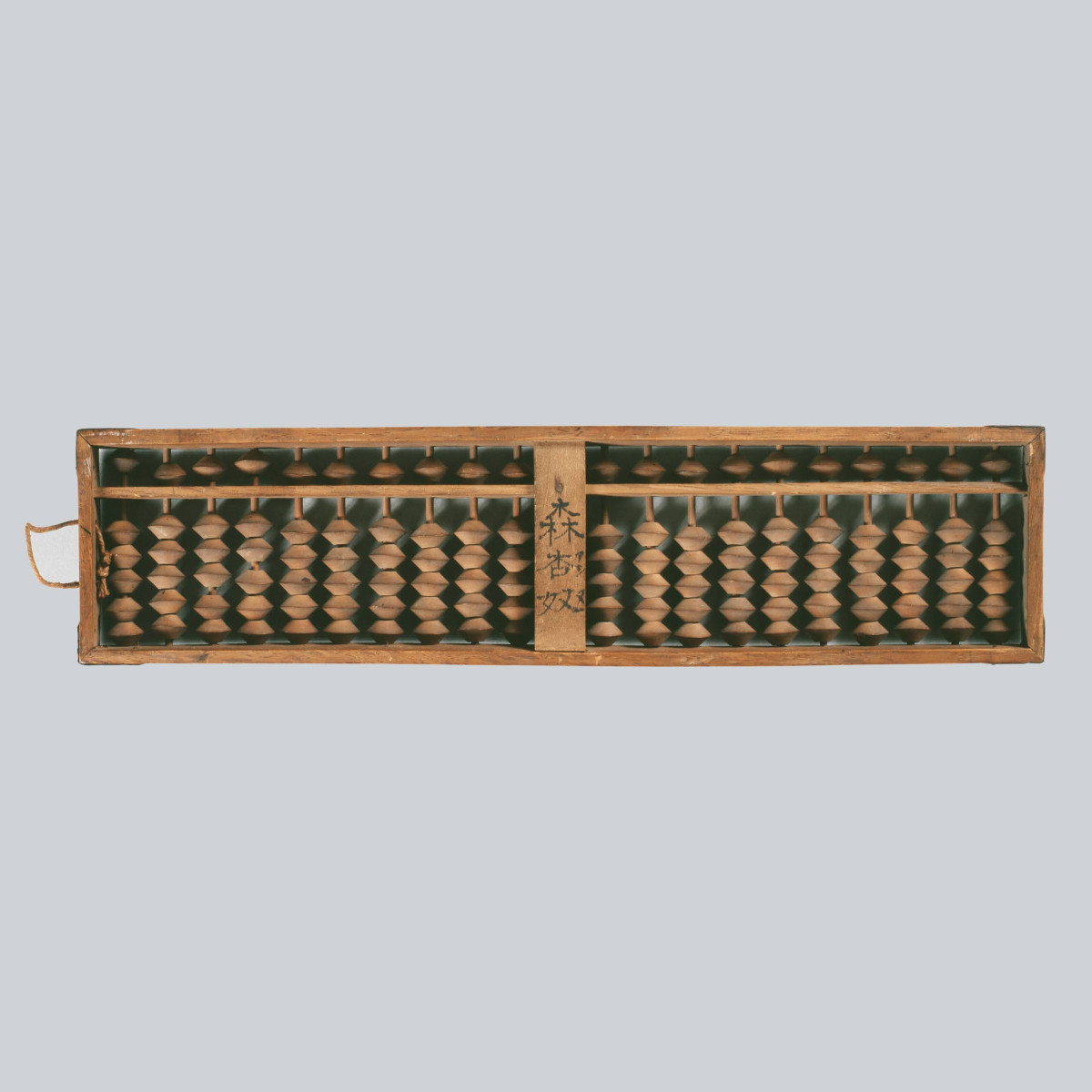

Precious Plastic Wasedaは早稲田大学という身近なコミュニティーで循環型のリサイクルシステムを築くことを目指している。早稲田大学のキャンパス内に専用回収ボックスを設置し、学生からペットボトルキャップや使い捨てコンタクトレンズケースなどを回収している。集めたプラスチックは洗浄後、外部業者で粉砕される。

今回の「文京思い出横丁」では特別に、文京区内に本社を置くコンタクトレンズメーカー「シード」(本郷2)から、使い捨てコンタクトレンズの空ケースを粉砕した材料の提供を受けた。シードは2019年から使用済み空ケースの回収・リサイクルプロジェクトを展開している。通常は物流のプラスチックパレットに再生しているが、今回は学生の研究活動と地域貢献の視点から、Precious Plastic Wasedaの活動に材料を提供した。

細かくなったプラスチックは射出成形機の中で溶解し、さまざまな形の金型に流し込むことで新しい製品に生まれ変わる。

製品例としては、comb(くし)とmelt(溶かす)から名付けた「COMEL(コメル)」というオリジナルブランドのくしがある。環境ロドリゲスの象徴・絶滅鳥ドードーと早稲田大学の「W」をかたどったストラップ型アクセサリー、色とりどりの再生プラスチックビーズなども製作している。これらは実用的でありながら個性豊かなプロダクトとして再構築され、地域イベントや環境イベントでのワークショップを通じ、子どもから大人まで幅広い世代に環境問題を身近に感じてもらっている。

さらに、製品作りによってどれだけ環境負荷を減らせたかを数値で「見える化」している。実際に、これまでに1604人がリサイクル体験に参加し、合計で22.68キロのCO2削減を実現している。これは車の走行距離で例えると、東京から静岡市までの移動距離(約189キロ)に相当する。

傳通院で挑戦した新しい試み

今回の「文京思い出横丁」では、徳川家康の生母・於大の方ゆかりの地である傳通院を舞台に、特別な協力企業を得て新しい挑戦を行った。於大の方の出身地である愛知県東浦町を拠点とするMEISEIがPrecious Plastic Wasedaの活動に賛同し、特別な金型を提供してくれた。

MEISEIは創業から50年以上にわたり培った金型製造技術で自動車部品や日用品など幅広い分野を支えてきた企業。同社の渡邊祐子社長は「普段からPreciousPlasticチームの仲間として彼らと接する中で、新しい発想や前向きな姿勢から私共は多くを学び、共にものづくりができている。互いの地域を結ぶ傳通院という場所で、ぜひ一緒に、お客さまを笑顔にしたいと思った」と協力の意図を語る。

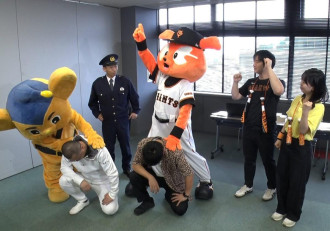

同社が提供したイルカと招き猫の金型と、Precious Plastic Wasedaの「ドードー」の金型を組み合わせ、3種類のストラップ型アクセサリーづくりのワークショップとくしを販売した。参加者は好みの形を選び、射出成形機を使って自分だけのくしを制作することができた。於大の方の出身地である愛知県の企業と、於大の方が眠る傳通院での開催という、歴史と地域の縁を強く感じさせる機会となった。

従来のワークショップでは、射出成形機のレバーを押して溶けたプラスチックを金型に流し込む作業のみを体験してもらっていた。しかし、それだけでは回収、粉砕、再成形というリサイクルの流れが十分に伝わりにくいと感じていた。そこで今回は、ナッツクラッシャーを用いて粉砕機を模型化し、参加者自身にキャップの粉砕も体験してもらった。これにより、リサイクルの仕組みをより理解してもらえるようになり、射出への関心を高めつつ、待ち時間も有効に活用できた。

さらに、完成品はボールチェーンで渡すだけではなく、色とりどりの再生プラスチックビーズや3種類のひもを用意し、自由に飾り付けを楽しんでもらえるよう工夫した。

その結果、傳通院で行われた今回のワークショップには146人が参加し、過去の出展の中でも特に多い参加者数を記録した。

「粘土!」という答えが私たちに教えてくれたこと

しかし、ワークショップを進める中で印象的な出来事があった。ナッツクラッシャーを活用してプラスチックの粉砕工程まで説明し、射出を体験した子どもたちも素材の理解が深まったと思い、「このストラップは何からできているか知ってるよね?」と問いかけた。ところが返ってきた答えは「粘土!」だった。

まだ十分には伝わっていないことに気づかされた瞬間だった。今後は粉砕模型をさらに改良し、子どもたちにもより伝わりやすい説明方法を工夫していきたいと思う。

また、今回のワークショップではイルカと招き猫のストラップが特に人気を集めた。金型の形が持つ重要性を改めて感じた。参加者が「自分も作ってみたい」と思える形の製品は、リサイクルの楽しさを伝える第一歩となる。今後は、子どもから大人まで幅広い世代の関心を引けるデザインや、どのような金型を新たに導入すべきかについて、メンバーで話し合っていきたい。

参加者の反応が教えてくれた手応え

一方で、ワークショップを通して多くのうれしい反応をいただいた。ペットボトルキャップなどプラスチックのリサイクルに興味を持ってもらったり、「廃プラスチックにこんな使い道があるんだ」といった驚きの声が聞かれたりした。子どもたちが真剣に射出成形機のレバーを押す姿や、完成したストラップをうれしそうに持ち帰る様子を見ていると、私たちの活動の意義を改めて実感した。

特に印象的だったのは、隣のスペースで出展されていた方から出張授業の誘いを受けたこと。「学校でも子どもたちにこの体験をさせてあげたい」という声をもらい、地域の人や企業、団体との新たな交流が生まれた。イベント出展に参加する意義を改めて強く感じる瞬間だった。

「楽しい環境活動」を広げていきたい

私たちの活動理念は「全ての人にプラスチック再生体験で『楽しい環境活動』を。」。今回の「文京思い出横丁」への出展は、プラスチックの粉砕や飾り付けなど、これまでになかった仕組みを多く取り入れた大きな挑戦だった。Precious Plastic Wasedaにとって貴重な学びの場となった。

同じく環境ロドリゲスメンバーの土田拓己さんは話す。「使い捨てコンタクトの空ケースやペットボトルキャップがその場で新しいアイテムに生まれ変わる体験を通じて、子どもたちに『リサイクルって楽しい』と感じてほしい。日常の中でちょっとした問いを持つきっかけになれば」

今後も一人でも多くの人に「環境活動って、実は楽しいんだ」という価値観を広げていきたい。従来の環境活動にありがちとされてきた「手間がかかる」「制限される」といったネガティブなイメージを変えたい。今回の経験を次につなげ、試行錯誤を重ねながら誰もが楽しく学びつつ気軽に参加できる環境活動の場を広げていきたい。そして、地域や企業とのつながりを大切にしながら、持続可能でエシカルな社会の実現に向けて歩みを進めていきたい。

146人の参加者と共に作り上げた再生プラスチックのアクセサリーは、小さな環境活動の第一歩として、それぞれの手元で新しい物語を紡いでいくことだろう。

【取材・執筆】

チェ ジェフン(早稲田大学環境ロドリゲス)

早稲田大学1年、文学部で学びながら社会問題やジェンダー、環境に関心を持つ。