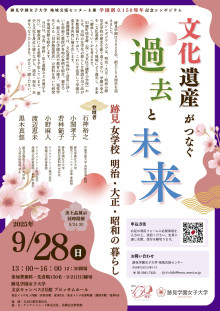

跡見女子大で創立150周年記念シンポ「文化遺産がつなぐ過去と未来」

跡見学園女子大学(文京区大塚1)で9月28日、創立150周年を記念したシンポジウム「文化遺産がつなぐ過去と未来-跡見女学校 明治・大正・昭和の暮らし」が開催される。

主催は同大地域交流センター。学園の歩みを「文化遺産」として地域に還元し、未来へ継承することを目的に開く。

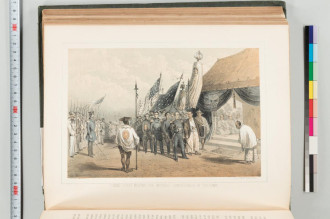

旧柳町校舎跡(現・区立柳町小学校)からは、当時の女学生の暮らしを物語る化粧品の瓶や文房具といった出土品が多数発掘されている。今回のシンポジウムでは、これらの「文化遺産」を活用して学園の姿を多角的に描き出すことで、その歴史的価値を地域社会と共有し、未来へとつなぐことを目指すという。

学園の歴史を明治・大正・昭和の3つの時代に分けて振り返り、その歩みを文化遺産として未来へどう継承していくかを考える内容。当日は写真や資料、出土遺物も展示し、解説員が説明も行う。

当日は、京都芸術大学の石神裕之教授による基調講演「遺跡が語る地域の記憶」のほか、同学園の教員や学芸員による明治・大正期の女学校に関する報告、発掘調査に携わったテイケイトレードの担当者による出土品や建物に関する報告も行う。大学院生による「旧伊勢屋質店」の資料を用いた地域研究の発表も予定。

同センター長の土居洋平さんは「私たちは、歴史や文化をどのように次の世代に伝えていくことができるのか、学園の取り組みを事例に皆さんと一緒に考える機会にしたい」と意気込みを見せる。

シンポジウムのコーディネーターを務める、同大地域交流センター助教の栗生(くりゅう)はるかさんは「当時の学園や学生の生活が手に取るように分かる品々が出土している。地域に眠る歴史を生きたものとして感じられる貴重な機会として、多くの方に楽しんでほしい」と来場を呼びかける。

実施時間は13時~16時。参加無料。申し込みは専用フォームで受け付ける。